mercoledì 27 gennaio 2016

Albero della vita e scelta di un rimedio

Il sondaggio che avevo posto poco tempo fa, ha avuto come esito argomenti esoterici e in particolare la Numerologia.

Ho esitato molte volte a esprimermi su questi temi; non tanto perché non ne abbia confidenza quanto per il timore di essere mal compresa e liquidata come operatrice "new age superficiale".

Trattati in profondità questi temi sono molto vasti. Per fare un lavoro efficace, dunque, preferisco riferire il più possibile gli usi terapeutici.

L'albero della vita cui mi riferisco non è certo quel monumento, a mio parere inutile spreco, dell'Expo! Lo voglio precisare perché purtroppo se si fa una ricerca in rete fanno vedere cento immagini di quell’opera che, per bella o spettacolare che possa apparire, non dovrebbe arrogarsi il nome di “albero della vita” ma, caso mai, “albero del mercato globalizzato” !

L' albero della vita è un diagramma di antica tradizione, presumibilmente ebraica ( anche se è già noto che gli ebrei hanno tratto sia gli aspetti religiosi che esoterici da altre civiltà sia limitrofe che antecedenti: nessuno nasce imparato!)

Su questo diagramma sono riportati i numeri da uno a dieci, ognuno con il proprio nome o simbolo.

Per la Kabala i numeri non indicano solo una quantità ma anche una qualità.

Su questo tema vasto e complesso, sono stati scritti fiumi di parole. Ci sono ottimi articoli in rete e soprattutto ottimi testi e manuali, oltre che corsi in ambito esoterico.

Oggi voglio attirare la vostra attenzione su un semplice quesito.

Come scegliere un rimedio omeopatico ad altissima diluizione o un fiore di Bach per trattare un disturbo sotto l'aspetto psichico?

Di questo ci occuperemo nel mio corso dal titolo

“I numeri come qualità”

che si svolgerà nell'ambito di una serata la prossima primavera.

Chi fosse interessato ma non può raggiungermi di persona a Modena, può ugualmente accedere al corso sul mio sito

Il costo del corso è una cifra irrisoria e simbolica, ancora non stabilita, poiché dipenderà dalla sede che ci ospita.

Intanto inserisco qui una immagine dell'albero dove indico i vizi e le virtù di ogni numero

Ho stuzzicato il vostro interesse? Se si non mancate all’appuntamento che è

dove e quando di preciso non lo so

ma del quale, visitando le mie pagine, sarete informati per tempo!

martedì 19 gennaio 2016

Respirazione

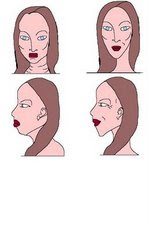

La respirazione

Molti articoli di questo blog sono stati dedicati ai disturbi delle vie respiratorie. Mi sembra particolarmente utile diffondere queste note di approfondimento che descrivono i numerosi muscoli impegnati in questa attività all'apparenza così semplice.

Un atto respiratorio si svolge in 4 fasi:

—inspirazione

—pausa (apnea)

—espirazione

—pausa.

Ad ogni inspirazione l’aria entra dalle narici.

Dato che nell’aria possono essere presenti odori o altre sostanze direttamente o non direttamente manifeste alla nostro ordinario stato di coscienza, voglio sottolineare che esse vengono percepite in quanto i lobi olfattivi sono direttamente prospicienti alla radice del naso. La presenza di questi odori o sostanze quindi viene trasmessa dal bulbo olfattivo al sistema limbico e al sistema nervoso vegetativo. Quindi possiamo considerare il fatto che l’aria inspirata compie un percorso doppio. Una piccola parte si dirige direttamente al bulbo olfattivo e il resto si dirige attraverso la laringe alla trachea e quindi ai bronchi per andare infine a collabire, adeguatamente umidificata e riscaldata, la superficie interna dei polmoni.

Ecco un richiamo a tutte le ossa e i muscoli coinvolti tratto dal testo La respirazione, di P.E.Souchard.

Diaframma

È formato da tre elementi

-- il setto traverso o centro frenico

-- la membrana pleuro--peritoneale

-- il meso-esofago da cui originano i pilastri del diaframma.

La parte periferica del diaframma è costituita dalla giustapposizione di sottili muscoli digastrici i cui tendini mediali si intrecciano a formare il centro frenico. La parte muscolare si divide a sua volta in una porzione vertebrale, una costale e una sternale.

Inoltre dobbiamo prestare particolare attenzione alle intersezioni

aponeurotiche dei muscoli, in quanto il sistema fibroso aponeurotico crea una continuità tra muscolo e muscolo, contribuendo così alla formazione di catene muscolari che rendono inoperante ogni correzione che sia riferita a un singolo muscolo o segmento.

Sistema sospensore del diaframma

l’aponeurosi cervicale profonda, o fascia prevertebrale, si continua a livello toracico con l’ispessimento posteriore della fascia endocardica.

la guaina viscerale diviene la guaina dell’esofago, o fascia periesofagea, che prosegue fino al diaframma raccogliendo lateralmente i legamenti del polmone. le guaine dei grossi vasi sono rinforzate dalle espansioni del pericardio. il foglietto profondo dell’aponeurosi media e un’espansione della guaina viscerale formano insieme l’aponeurosi cervico-pericardica. Il foglietto superficiale si continua con il legamento sterno-pericardico superiore.

Attraverso questa serie di fasce e legamenti, il diaframma è come sospeso alla base del cranio, alla colonna cervico-dorsale fino a T4 e alla parte alta del torace. (al di sotto di T4 la fascia non aderisce ma resta sospesa)

in questa zona cervico-toracica troviamo una catena fasciale molto solida che chiameremo tendine del diaframma. la catena fibrosa continua senza interrompersi al di sotto del diaframma i cui pilastri sono fissati alla colonna lombare tramite una robusta porzione fibrosa. Le loro inserzioni sulle vertebre lombari, insieme a quelle del muscolo psoas, all’aponeurosi posteriore del trasverso, della fascia trasversalis e dei suoi rinforzi posteriori (legamenti lombo-costali di Henlé) offrono un solido punto di attacco alla fascia iliaca che scende fino all’arto inferiore. A questo livello non troviamo più una catena fasciale anteriore, come al di sopra del diaframma, ma due catene laterali, destra e sinistra, che scendono da entrambi i lati fino al bacino e agli arti inferiori.

Vediamo ora come si svolge la funzione respiratoria

in generale tutte le funzioni necessarie alla sopravvivenza (respirazione, circolazione, digestione e metabolismo ecc) sono garantite e gestite dal sistema nervoso vegetativo. Il diaframma rappresenta un’eccezione a questa regola, potendo essere attivato sia volontariamente che automaticamente. Ogni volta che il suo funzionamento dipende dal controllo automatico, il diaframma svolge un ruolo essenziale per la sopravvivenza, sul piano circolatorio e digestivo, attraverso un’azione di pompa nel corso della quale il centro frenico resta mobile. Per assicurarsi funzioni meno indispensabili alla vita come la fonazione o la statica (sollevare pesi), il comando volontario può comportare una momentanea fissazione del diaframma e del suo centro frenico. Questa azione deve necessariamente essere limitata nel tempo poiché durante tale periodo, la funzione respiratoria, che è essenziale, non è più assicurata. Ecco quindi un esempio di come in alcuni casi si ha una superiorità (del tutto transitoria) che il sistema nervoso cosciente può esercitare su quello autonomo.

Il diaframma è dunque un muscolo molto importante per quanto riguarda il controllo nervoso, ed è l’esempio per eccellenza della relatività delle funzioni: concetto così scomodo e difficile da accettare per l’epistemologia occidentale non olistica. Ad esempio basti pensare a come blocchiamo il nostro respiro quando siamo sotto stress.

Il blocco diaframmatico, in virtù della catena fasciale appena descritta, può avere come conseguenza un blocco in flessione della zona occipitale e quindi ecco come una difficoltà respiratoria e persino una sinusite può avere cause distali oltre che locali (prime vie aeree).

INSPIRAZIONE

— di piccola ampiezza.

è molto economica ed è prodotta unicamente dal diaframma. Se la fascia cervico-toraco-diaframmatica (tendine del diaframma) è rilasciata, la zona lombare e le ultime coste risultano maggiormente bloccate rispetto al centro frenico che si abbassa da 1,5 a 3 cm

—di media ampiezza

quando il centro frenico si abbassa mette in tensione il suo tendine che provoca l’arresto della sua discesa. Esso si blocca rispetto alle coste più basse, le ultime delle quali sono false e fluttuanti proprio per offrire la minor resistenza possibile all’elevazione. Le ultime sei coste si sollevano, dunque, debolmente, soprattutto in senso laterale.

Le respirazioni di piccola e media ampiezza si distinguono difficilmente e variano in funzione della posizione che il soggetto assume (distesa, seduta, eretta). Nella respirazione di media ampiezza possiamo constatare una certa attività degli intercostali e degli scaleni.

— di grande ampiezza

qui si verifica obbligatoriamente, oltre alla contrazione del diaframma, anche quella dei muscoli inspiratori accessori. La vigorosa contrazione del diaframma fa abbassare il centro frenico di circa cinque centimetri. Questo abbassamento, insieme allo sforzo di raddrizzamento spinale, mette notevolmente in tensione il tendine. Il centro frenico si fissa, le ultime sei coste si sollevano; le fibre muscolari più lunghe e poco influenzate dalla massa viscerale si appiattiscono, la regione dorsale bassa e quella lombare alta si incavano leggermente. Tutto questo si svolge in realtà come se il diaframma, grazie al suo tendine, agisse direttamente a partire dalla base del cranio e della nuca fino alle coste basse.

nota: alcune scosse possono attraversare il diaframma.

—tosse, riso, starnuto, eruttazione provocano scosse verso l’alto

—singhiozzo, sbadiglio, deglutizione, sospiro scosse verso il basso.

LE COSTE

a livello vertebrale, il movimento delle coste, che è di rotazione, si effettua intorno all’asse che congiunge l’articolazioe costo-trasversaria all’articolazione costo-vertebrale

L’orientamento più che altro antero-posteriore di questo asse provoca l’elevazione laterale delle ultime 6 coste, mentre l’orientamento delle articolazioni costo-vertebrali determina in particolare il loro allargamento. Per le prime sei coste l’orientamento trasversale dell’asse provoca un’elevazione soprattutto anteriore. Per quanto riguarda lo sterno, le cartilagini costali gli permettono qualche movimento in senso verticale a livello condro-costale.

I movimenti di rotazione non sono mai puri, né unicamente articolari, ma si compiono in virtù dell’elasticità della cartilagine che si comporta come una barra di torsione, restituendo nell’espirazione la forza immagazzinata durante l’inspirazione.

La lunghezza delle cartilagini delle coste inferiori e l’assenza di inserzione diretta di queste sullo sterno, facilitano enormemente l’allargamento del basso torace.

Nell’inspirazione il manubrio sternale si orizzontalizza mentre lo sterno si solleva. L’angolo di Louis si chiude.

MUSCOLI INSPIRATORI ACCESSORI

Entrano in funzione solo in caso di respirazione di grande ampiezza , tranne gli intercostali e scaleni che possono svolgere una modica attività nella respirazione di media ampiezza.

La loro varietà ed abbondanza trova spiegazione nella costante necessità di reperire un muscolo inspiratorio accessorio disponibile, qualunque sia l’azione in corso. Così tra i quattro grandi gruppi che vengono distinti, e cioè inspiratori toracici, scapolari, nucali e spinosi, sarà possibile ad esempio utilizzare gli sterno-cleido-mastoidei e gli scaleni, quando gli arti superiori sono in azione; al contrario, potranno essere contratti gli inspiratori di origine scapolare, quando siano in movimento la testa e il collo. Ciò spiega perché alcuni sport provochino più affanno di altri. E’ questo il caso del basket rispetto alla semplice corsa a piedi. nella pratica del primo la testa, la nuca e le scapole sono costantemente in movimento e ciò impedisce ai muscoli inspiratori accessori, che vi si inseriscono, di assolvere permanentemente la loro funzione respiratoria.

Dei muscoli accessori diamo solo un elenco, poiché l’argomento ci porterebbe “fuori dal seminato”, riservandoci un approfondimento in sede di un corso successivo.

INSPIRATORI NUCALI

— sterno-cleido-mastoideo

—scaleno anteriore, medio e posteriore

—trapezio superiore

—succlavio

inspiratori scapolari

—piccolo pettorale

—trapezio medio

—grande pettorale

—romboidei

—gran dentato

—gran dorsale

INSPIRATORI SPINALI

—multifido

—semispinoso toracico e cervicale

—semispinoso della testa

—rotatori lombari, toracici e cervicali

—lungo dorsale

—sacro-lombare

—spino-spinoso

INSPIRATORI TORACICI

—intercostali esterni

—intercostali medi e interni

—sottocostali

—sovracostali

—piccolo dentato posteriore e superiore

MUSCOLI ESPIRATORI

L’espirazione è un movimento passivo che nasce dall’arresto della contrazione dei muscoli inspiratori. Nello sforzo, nel grido nella tosse ecc, cioè nelle attività fortemente dinamiche, intervengono soltanto gli espiratori. I muscoli espiratori sono pertanto degli espiratori accessori.

ADDOMINALI

piccolo obliquo

grande obliquo

trasverso dell’addome

grande retto

piramidale dell’addome

quadrato dei lombi

piccolo dentato posteriore e inferiore

triangolare dello sterno.

FISIOLOGIA della respirazione

i centri bulbari controllano i muscoli della respirazione.

le informazioni provengono

—dalla corteccia

la respirazione è una funzione automatica, ma è anche sottoposta a un controllo volontario o emozionale dipendente dalla corteccia somato-motrice e limbica. Gli ordini passano attraverso la formazione reticolare bulbare e raggiungono il midollo per mezzo dei fasci corticospinali. Le zone corticali premotrici sono eccitatorie per la ventilazione. Le parti mediane e inferiori degli emisferi e le circonvoluzioni limbiche sono inibitorie. La formazione reticolare mesencefalica svolge una funzione nel controllo dei centri buobo-pontini e ciò permette la riduzione del ritmo durante il sonno.

—dal diencefalo

—dal polmone

Il nervo vago trasporta messaggi di origine differente: i riflessi nasali provenienti dalla mucosa nasale, che inducono tra l’altro una costrizione bronchiale e laringea; i riflessi della tosse; i riflessi di aspirazione derivanti dalla parte posteriore delle fosse nasali e che inducono una forte inspirazione per mezzo della contrazione del diaframma e degli intercostali, mirante a sbloccare il condotto nasale; i riflessi di irritazione bronchiale, distinti da quelli della tosse poiché sembrano indurre, al contrario, una inspirazione profonda; il riflesso di inflazione di Hering-Brever. Questi autori hanno mostrato che l’espansione del polmone inibisce l’inspirazione e provoca l’espirazione, rivestendo così un ruolo di autoregolazione. Questo riflesso, sviluppato nell’animale, è molto poco evidente nell’uomo, salvo che nei primi giorni di vita.

—dai bronchi e dagli alveoli tramite il pneumogastrico

—dalla parete toracica tramite i fusi neuromuscolari, il sistema di Golgi e i recettori articolari

—dal sangue tramite i chemiocettori arteriosi (carotidei)

—dal liquido cefalorachidiano tramite i chemiocettori centrali.

— controllo propriocettivo

serve al mantenimento della respirazione a volume costante, in qualsiasi posizione, e nella scelta della frequenza da adottare per conservare il volume degli scambi.

—regolazione metabolica

permette una stabilità notevole delle proporzioni di O2 e CO2 nel sangue arterioso. Malgrado le variazioni del consumo di ossigeno e quelle della composizione dell’aria, queste proporzioni rimangono comprese entro limiti molto ristretti. L’ipossia e l’acidosi inducono immediatamente una iperventilazione; l’iperossia e l’alcalosi una ipoventilazione. I chemiocettori arteriosi collegati al bulbo dai nervi glossofaringeo e dal seno carotideo, reagiscono ai cambiamenti di O2.

mercoledì 13 gennaio 2016

Cicoria

“Il dieci settembre ho sognato che mangiavo cicoria e dal giorno dopo— non a caso è notoriamente un giorno sciagurato— sono cominciati tutti i miei guai” disse l’uomo dal colorito grigio che stava seduto all’estremità della poltrona come se dovesse alzarsi da un momento all’altro. Tumis ascoltava e intanto osservava questa sua postura che suo marito, lo psichiatra, avrebbe definito “da preso in prestito”.

“Vede, dottoressa, la tradizione popolare dice che sognare di mangiare erbe amare annuncia sventura! Io non ci credevo, ma ho dovuto prenderne atto. I miei dolori alle ossa sono iniziati da quel giorno e restano inspiegabili in base a tutti gli accertamenti fatti”

E con queste parole concluse il suo breve resoconto e le porse la cartellina con l’anamnesi.

Come al solito, Tumis eseguì il test kinesiologico ed il corretto trattamento per risolvere il problema del paziente.

Ma perché c’è questa simbologia negativa sulle erbe amare e in particolare sulla cicoria? A quanto ne so da sempre il “dolce” viene associato a idee di tenerezza e gentilezza, e, in particolare, all’idea dei periodi festivi dell’anno quindi contiene implicito il concetto di qualcosa per cui poter gioire. Al contrario l’amaro ci indica l’amarezza e anche la povertà, dal momento che nei tempi antichi la verdura era il cibo dei poveri come la carne quello dei ricchi.

Ma la nostra cicoria è invece una pianta meravigliosa, oltre che dal punto di vista fitoterapeutico anche da quello alimentare. A questo proposito aggiungo testualmente un articolo di Alessandro Formenti risalente al lontano 1997 pubblicato sulla rivista Farmacia naturale.

Cichorium inthibus

Tutte le cicorie e i radicchi coltivati derivano dalla specie spontanea di cicoria che cresce, quale pianta erbacea o perenne, nei luoghi erbosi e incolti di tutta Europa, dell’africa settentrionale e dell’Asia occidentale e centrale temperata. Essa presenta una rosetta di foglie basali spesso simili a quelle del tarassaco, e un fusto sottile, eretto che può anche superare il metro di altezza, il quale porta numerosi fiori a capolini grandi e stellari da giugno all’autunno, che si chiudono di notte e col tempo piovoso, di un caratteristico colore azzurro insieme intenso e delicato. Da tale pianta selvatica sono derivate attraverso pazienti selezioni e sapienti tecniche colturali la ben nota catalogna, molto coltivata nell’Italia meridionale e che nella stagione invernale è presente su tutti i mercati, la piccola cicoria da taglio, la cicoria di Bruxelles, a radice grossa e cuore bianco e i celebri radicchi veneti come il rosso di Verona a foglie corte e cuore tondeggiante, il rosso di Treviso, a foglie lunghe e occhio affusolato, il variegato di Castelfranco, globoso e con le foglie di un verde pallido vivacemente screziato di strie e macchie rosso-vinose.

Oltre alla polimorfa cicoria selvatica, una specie con foglie dentate simili a quelle del tarassaco, ma più arricciate e spruzzate di macchioline color marrone, molto caratteristica è la cicoria a grumolo, una lombarda varietà a forma di rosetta tondeggiante, di consistenza particolarmente elastica e dal gusto amarognolo.

L’endivia, a foglie frastagliatissime, arricciate e un po’ coriacee, e la scarola, a foglie ondulate, dentate e croccanti, apparterrebbero entrambe alla specie cichorium endivia, una pianta originaria dell’India. Non sicuramente noto ai greci e romani, il cichorium endivia venne usato in Francia fino al 1500 come pianta medicinale, e solo in seguito passò a far parte degli alimenti dei popoli transalpini.

ASPETTI NUTRIZIONALI

tutte le cicorie e i radicchi, anche se di foggia e colore assai multiforme, hanno gusto generalmente amaro, come si conviene a dei discendenti di cichorium inthibus, una pianta decisamente medicinale e dall’aione farmacologica molto simile a quella del tarassaco. Dispongono di pochi macronutrienti, ma come la cicoria selvatica, il tarassaco e alcune altre composite, sono ricche di sali minerali, vitamine e di inulina (polisaccaride che per idrolisi enzimatica si trasforma in fruttosio).

ASPETTI FARMACOLOGICI

i radicchi e le cicorie sono amari tonici dello stomaco a effetto epato-protettivo, coleretico e ipocolesterolemizzante.

Contengono principi amari, un glucoside (cicorina) che per idrolisi libera cicorigetina e glucosio; acido dicaffeiltartarico, zuccheri, aminoacidi, tannini, resine, colina, inulina. Buoni depurativi dell’organismo attraverso l’azione antiepatotossica e diuretica, questi ortaggi svolgono pure un delicato effetto ipoglicemizzante, stimolante della digestione e della peristalsi intestinale. A volte sono blandamente febbrifughi e vermifughi. Utili alimenti quindi in caso di atonia gastrica, anoressia, astenia, anemia, tossicosi, dermatosi, insufficienza biliare, ipercolesterolemia, iperglicemia, oliguria ed edema, stipsi, febbri soprattutto di origine intestinale, parassiti del tubo digerente.

Cicoria selvatica e coltivata, radicchio di Verona e di Treviso, indivia, scarola, sono tutti ricchi di minerali ed hanno sapore amaro. favoriscono la depurazione del sangue e sono utili contro la stitichezza

PREPARAZIONI

—Le piante mangiate tal quali anche con un pezzettino di radice, crude prima dei pasti, o cotte a vapore come secondo piatto, in abbondanza.

—Decotto al 4% della radice 1 tazza prima dei pasti principali, oppure 2 tazze la mattina a digiuno (stipsi).

—Infuso al 3% delle foglie, stessa posologia.

—Estratto fluido 1 grammo 2-3 volte al dì prima dei pasti. —Tintura vinosa al 5% in vino bianco, un bicchierino 2-3 volte al giorno prima dei pasti.

SCORZOBIANCA E SCORZONERA (Scorzonera hispanicaL.)

sono le varietà più note di cicoria da radice, esemplari in cui un grosso e carnoso fittone costituisce la parte più saporita e voluminosa da degustare. Sono più note come radici amare, e la scorzobianca è il prodotto di speciali cultivars, che hanno selezionato varietà a radice estremamente ingrossata e ricca di riserve. Il gusto è amaro ma aromatico e gradevole, e l’alto contenuto di inulina conferisce alla scorzobianca una naturale predisposizione alla dieta del diabetico. In genere queste radici vengono lessate e condite con olio e limone, oppure lessate in padella. La scorzobianca ripercorre, anche se in modo più blando, le caratteristiche farmacodinamiche del chicorium inthibus, e in campo nutrizionale ha le stesse indicazioni del topinambour (ipoglicemizzante). Pianta erbacea perenne dei luoghi erbosi fertili e boschivi collinari e montani dell’Europa centrale e meridionale, del Caucaso , Crimea e Asia centrale. Si presenta come un’erba perenne o bienne alta 30-90 cm con radice fusiforme carnosa a tegumento nero fibroso all’esterno, e bianca succulenta al’interno. Il fusto eretto e solcato porta foglie alterne lanceolate larghe e dentate. I fiori sono capolini gialli e solitari in giugno-luglio, i frutti un achenio costolato sormontato da un pappo piumoso. Dal XVII secolo e fino a pochi decenni fa era coltivata in tutta l’europa meridionale, ora è sempre più rara, benché sia ricca di proteine (4,9 %), di zuccheri (10%), di vitamine , di minerali e di fibre. Si utilizza la radice, dal sapore dolce, lessata ed eventualmente passata in padella. Ha un gusto particolare che ricorda le ostriche (alcuni la chiamano ostrica vegetale), e anch’essa contiene molta inulina, zucchero particolarmente utile ai diabetici. Tagliata cruda a fette molto sottili è gradevole insieme ad altre crudité, ma piace anche bollita e condita all’agro o con formaggio grattugiato o con salse.

Aspetti farmacologici

contiene inulina ( 8,2 % nella pianta fresca e 31% nella pianta essiccata), gomme, mucillagini, asparagina, colina, arginina, levulina, mannite, inositolo, cellulosa. Ha proprietà ipoglicemizzanti, diuretiche, emollienti, pettorali, sudorifere, depurative e antiuriche. E’ dunque adatta in caso di diabete, oliguria ed edemi, bronchiti croniche e ricorrenti, forme influenzali e febbrili, epatosi, gotta, dermatosi da intossicazioni.

preparazioni e dosi

—Le radici cotte a vapore e poi lessate a volontà.

—Decotto delle radici essiccate al 3-5%, da 2 a 6 tazze al giorno.

—Sciroppo ottenuto infondendo miele nel decotto in rapporto 1:1, 3-5 cucchiai al giorno come espettorante.

—Succo delle radici fresche bevuto subito dopo la torchiatura o la centrifugazione, 50 g 2-3 volte al giorno a stomaco vuoto.

mercoledì 6 gennaio 2016

Unghia di gatto

Eccomi di ritorno dalla breve pausa delle festività natalizie.

Spero che tutti abbiate trascorso serenamente questo periodo. Prima di descrivere la terza pianta di questo breve ciclo di articoli, voglio sottoporvi un piccolo sondaggio: vorrei sapere se siete interessati a:

-- un corso on line sugli integratori

-- un corso on line sulle incompatibilità-interferenze tra diversi farmaci e farmaci con integratori

-- un corso su argomento da voi proposto

-- il prezzo da voi proposto per il corso che vi interessa

-- la lunghezza in pagine

Voglio infatti costruire, in aggiunta ai corsi in programma per il 2016, un progetto ad personam. Potete scrivere nello spazio dei commenti oppure scrivermi in privato.

Ed ecco la pianta di oggi: anche questa utile in tutte le stagioni

UNCARIA

(Unghia di gatto)

È una delle piante più usate nella medicina popolare da parte degli Indios. Lo sfruttamento intensivo della foresta amazzonica e la desertificazione, mettono in pericolo la sopravvivenza di questa pianta.

L'Uncaria, è una liana che cresce nelle zone più impervie di questa foresta; viene utilizzata la corteccia della radice, parte che si usa in fitoterapia.

Questa specie, descritta per la prima volta da Brel (1830), è stata studiata chimicamente solo dal 1952 dal dr. Raymond Hamet dell'Accademia delle Scienze di Parigi; dal 1974 si succedono numerosi studi farmacologici, in America come in Europa, tra cui spiccano quelli del dr. H. Wagner dell’Università di Monaco, in Germania.

A partire dal 1990 questa pianta ha avuto un grande successo farmaceutico nei mercati urbani di diversi paesi latino americani dove viene elaborata sia a livello artigianale che industriale.

La fortuna dell'Unghia di gatto è nata dalla voce che essa abbia guarito un anziano abitante della foresta di Oxapampa in Perù, il signor Luis Schuler, facendo regredire il cancro polmonare da cui era affetto.

Il nome Unghia di gatto deriva dalle spine ricurve poste alla base dei piccioli delle foglie. Alcuni studiosi pensano che già gli Incas la usassero con il nome di Wilccaccora, pianta sacra; altri invece sono convinti che la sua attività curativa è nota da meno di un secolo.

Il decotto ottenuto dalla corteccia di questa pianta è usato dai curanderos, guaritori indigeni, della selva amazzonica peruviana per la cura di artriti reumatoidi, emorroidi, lesioni, ecc.

BOTANICA

( Uncaria tomentosa Wild. — Unghia di gatto)

appartiene alla famiglia delle Rubiaceae: per inciso, la famiglia delle rubiacee comprende piante di notevole interesse farmaceutico, come la china, il caffè e l'ipecacuana

L’Uncaria è diffusa in Perù, Ecuador, Colombia, Brasile e Bolivia.

E' un alberello a rami spioventi che si sviluppa fino a tre, cinque metri e cresce in suoli ricchi di materia organica nelle radure o ai margini della foresta dove può approfittare della luce del sole. Le foglie sono dotate di un fusto principale provvisto di spine ricurve a forma di ganci fissi poste in numero di due-tre alla base di ogni picciolo; le foglie sono opposte, brevemente picciolate con stipole interpicciolate, intere o bifide, coperta di lanugine e caduche.

Le infiorescenze sono disposte in ombrelle ascellari, a volte terminali, peduncolate, a forma di capocchie globose solitarie o panicolate e divise in cinque parti, di color bianco cremoso o giallognolo.

I fiori sono sessili o peduncolati; il calice è imbutiforme con tubo lungo, gola glabra, lembo pentalobato, lobi valvari; gli stami sono inseriti nella gola della corolla ed eretti: le antere sono più o meno cuspidate: l'ovario è biloculato con disco indistinto, rudimenti seminali numerosi ascendenti, stilo sottile, eretto, stigma capitato o claviforme. Il frutto è posto in una capsula setticida in due valve, biloculato con valve bifide; i semi sono pochi o numerosi, con testa prolungata a entrambe le estremità in ali o appendici capillari: l'albume è carnoso.

La droga è costituita dalla corteccia della radice

Tempo balsamico: prima della fioritura.

l principi attivi sono più concentrati nella corteccia delle radici e della base del fusto di piante adulte.

COMPONENTI

I principali alcaloidi presenti nelle foglie e nel fusto di Uncaria tomentosa e Uncaria guianensis sono la rincofilina e la iso-rincofilina, a cui si associano altri alcaloidi minori: mitrafilina, diidrocorinanteina, uncarina F, hirsuteina, pteropodina, isopteropodina, speciofilina e, solo nel caso dell'Uncaria tomentosa, iso-mitrafilina; tali alcaloidi appartengono ai gruppi oxindolici tetra- e penta-ciclici. Sono stati identificati alcuni polifenoli da cui potrebbe dipendere l'azione anti-neoplastica: l'epicatechina e le procianidine A, B1, B2 e B4.

Altre sostanze presenti nella corteccia di Unghia di gatto e ritenute farmacologicamente attive sono alcuni glucosidi dell'acido chinovico.

UNCARIA: ANTAGONISMO FRA ALCALOIDI PENTACICLICI E TETRACICLICI

Ci sono state varie relazioni sui suoi costituenti, in particolare sugli alcaloidi ossindolici. E' stato riscontrato che in natura esistano 2 chemotipi di Uncaria tomentosa con differenti modelli di alcaloidi. Le radici di un tipo contengono ossindolici pentaciclici e quelle dell'altro ossindolici tetraciclici. Sarebbe importante prendere in considerazione questa differenza al momento dell'impiego della pianta in applicazioni medicinali. Gli alcaloidi ossindolici tetraciclici agiscono sul sistema nervoso centrale, mentre gli alcaloidi ossindolici pentaciclici agiscono sul sistema immunitario cellulare. Studi recenti hanno mostrato che gli alcaloidi tetraciclici esercitano efletti antagonisti sull'azione degli alcaloidi pentaciclici. Misture di questi 2 tipi di farmaco non sono quindi adatte per l'uso medicinale. L'articolo prende in considerazione questo interessante e utile aspetto inerente all'utilizzo terapeutico dell'Uncaria tomentosa.

MECCANISMO DI AZIONE

Il modo in cui si esplica l'azione antinfiammatoria di questa pianta non è pienamente noto, ma il fatto che i suoi principi attivi non sono gastro-infiammatori sembra indicare che la loro azione non coinvolga le prostaglandine.

I principi di questa pianta sono in grado di modulare la risposta infiammatoria a livello endoteliale agendo sui macrofagi. Si blocca così la lesione funzionale prima che diventi organica.

INDICAZIONI

L'impiego tradizionale è legato alle proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti e antidolorifiche della corteccia di questa pianta: i guaritori la usano in presenza di infiammazioni, ferite, emorroidi, lesioni superficiali, dolori reumatici (soprattutto nei casi di artrite reumatoide), malattie renali, patologie degenerative, ulcere, malattie febbrili, dolori mestruali e puerperali e diabete (insulinodipendente e non dipendente).

L'estratto di Uncaria esplica un'attività antinfiammatoria e un'azione protettiva contro l'ulcera gastrica che la rendono utile nella cura di numerose malattie.

Dato che non è gastrolesiva ed, anzi, è gastroprotettiva, questa pianta può avere un importante ruolo terapeutico nella cura dei pazienti che fanno uso prolungato di antinfiammatori orali.

Numerosi esperimenti con estratti di Uncaria tomentosa hanno mostrato un'azione antimutagenica, ossia anticancerosa, dovuta all'inibizione della proliferazione cellulare anomale, che si esplica a livello di DNA-polimerasi.

I principi attivi più significativi identificativi sono i glucosidi dell'acido chinovico, esteroidi, triterpenoidi, alcaloidi, oxindolo pentaciclico, ma esistono ancora incertezze su quali e come siano responsabili delle proprietà farmacologiche di questa pianta.

Queste sue proprietà rendono l'Uncaria particolarmente indicata sia per la prevenzione delle malattie di stagione ed infettive, sia in caso d'influenza quando è accompagnata da dolori muscolari e articolari.

PREPARAZIONI

— Uso interno

I curanderos della foresta peruviana fanno cuocere la corteccia dell'Uncaria e ne somministrano ai pazienti una tazza 3 volte al giorno: prendono 20-30 g di corteccia secca, la fanno bollire per 15-20 minuti in un litro d'acqua, filtrano e somministrano il decotto ai pazienti.

Contraccettivo. L'estratto di Uncaria ad alta concentrazione è usato, con il nome di Toront, come contraccettivo.

Le donne delle tribù amazzoniche prendono 5-6 kg di radice e li mettono a bollire in un litro d'acqua fino a ridurla a 250 ml; filtrano e bevono tutto il decotto nell'arco di tre mesi nei periodi mestruali. La durata dell'azione contraccettiva è ritenuta di tre, quattro anni.

— Uso esterno

L'Unghia di gatto è usata come antinfiammatorio sotto forma di crema evanescente 100% naturale, che si applica tre volte al giorno nella zona epidermica interessata con massaggi soavi, accompagnati dalla ingestione del decotto al 20%.

La preparazione industriale avviene sia filtrando il decotto e convertendolo in polvere, che bollendolo fino a evaporazione o disidratandolo per atomizzazione; recentemente si è diffusa anche la liofilizzazione. La preparazione più efficace consiste nel ridurre in polvere la corteccia delle radici e somministrarla insieme a una soluzione omeopatica; l'estratto idroalcolico è consigliato per uso topico in caso di emorroidi, dermatiti, herpes, micosi e ferite oltre che come colluttorio per gengiviti, faringiti, infiammazioni della mucosa orale e carie dentarie.

Dalla corteccia di questa pianta sudamericana si ottiene l'estratto secco nebulizzato titolato in acidi ossindolici 3%, che svolge diverse funzioni: immunostimolante in quanto aumenta le difese grazie all'azione di stimolo sull'attività dei linfociti e dei macrofagi favorendo conseguentemente la fagocitosi dei germi.

Capsule: La posologia consigliata è di 2 capsule al giorno di estratto secco titolato. Per la prevenzione si consigliano 3 cicli di 30 giorni intervallati l'un l'altro da 15 giorni di pausa.

ESTRATTO SPAGIRICO ASTRUM

Rugiada di Pianta:

UNCARIA: MACERATO SPAGYRICO di II°

COMPOSIZIONE:

COMPONENTI PRINCIPALI: vitamine, sali minerali, mucillagini, flavonoidi, polifenoli, sitosteroidi, glucosidi triterpenici, alcaloidi ossindolici, pentaciclici e tetraciclici.

VEICOLO - Acqua

FAMIGLIA - Rubiacee

OLIGOELEMENTI: prodotto in fase di analisi

ELEMENTO = Terra

CLASSE ENERGETICA = Sal

PIANTA PREVALENTEMENTE = Mercuriale Gioviale

CLASSE TERAPEUTICA: rinforzante immunitario

INDICAZIONI: deficienze immunitarie, malattie da infezioni virali, allergie, malattie neoplastiche, infiammatorie e croniche.

MODO D'USO: da 30 a 33 gocce 3 volte al dì. Per un'azione più profonda (di tipo energetico) la dose è da 12 gocce a 3 gocce 1 o più volte al dì per via sublinguale.

ASSOCIAZIONI PIU' FREQUENTI

Tradizionalmente, viene usata come decotto o estratto con proprietà antinfiammatorie, immunostimolanti e con probabile attività antiossidante. In particolare, l'azione immunostimolante, è da ascrivere agli alcaloidi pentaciclici, mentre i glucosidi triterpenici dell'acido quinovico sono i responsabili dell'attività antinfiammatoria. Dalla letteratura scientifica internazionale, l'Uncaria tormentosa, risulta priva di tossicità. Bisogna fare distinzione dalla pianta Gambir (Uncaria Gambir Roxb) presente nella Tabella C, relativa alle piante non vendibili in Erboristeria.

CONTROINDICAZIONI

L'Uncaria è sconsigliata in gravidanza e durante l'allattamento per una potenziale azione sulla muscolatura liscia uterina. Una dose eccessiva può provocare diarrea, che regredisce sospendendo il trattamento.

NOTA

Il genere Uncaria comprende circa sessanta specie diffuse in tutto il mondo; Uncaria tomentosa è originaria della conca amazzonica dove cresce tra i 400 e gli 800 m slm.

L'Uncaria guianensis che cresce nello stesso habitat dell'Uncaria tomentosa a un'altitudine leggermente inferiore (200 - 400 m slm) ha proprietà farmacologiche simili.

Uncaria hirsuta e Uncaria rhynchophylla, originarie della Cina, sono utilizzate come antinfiammatori e protettivi delle cellule epatiche; Uncaria formosana, originaria di Taiwan, serve da anti-ipertensivo e la Uncaria kawakamii per dissolvere i calcoli renali.

RIASSUNTO DI TUTTE LE INDICAZIONI

…siano esse sciamaniche, fitoterapeutiche e spagiriche:

— antinfiammatorio

— cicatrizzante

— antidolorifico

— emorroidi

— dolori reumatici (soprattutto nei casi di artrite reumatoide)

— malattie renali

— patologie degenerative

— ulcere

— ulcera gastrica

— malattie febbrili

— dolori mestruali e puerperali

— diabete

— dolore cronico: nella cura dei pazienti che fanno uso prolungato di antinfiammatori orali, da assumere al posto di questi ultimi

— allergie

— immunostimolante

— per prevenire i tumori

— per curare i tumori

— per la prevenzione delle malattie di stagione ed infettive, sia in caso d'influenza quando è accompagnata da dolori muscolari e articolari.

— come contraccettivo

— dermatiti

— herpes

— micosi

— colluttorio per gengiviti, faringiti, infiammazioni della mucosa orale e carie dentarie.

Iscriviti a:

Commenti (Atom)

Informazioni personali

- Marina Salomone

- Mi occupo di terapie olistiche dal 1983. Hobby principale il disegno: sono su Flickr sotto il nome di Marina Salomone

per chi fosse interessato a trattare questi argomenti in maniera più appofondita c' è sempre il mio sito web ufficiale: www.GurudiTamara.com