venerdì 27 novembre 2015

CEFALEA

In diverse occasioni ho parlato dettagliatamente dei vari rimedi da scegliere

(v. indice del blog); aggiungo ora altre brevi note.

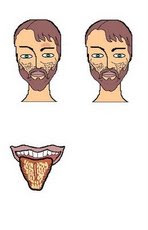

con questo termine si intende mal di testa in generale.

L'emicrania è un tipo di cefalea ma questa distinzione per il momento resta solo come una classificazione da studio, in quanto in olistica il mal di testa viene esaminato in modo personalizzato.

Un rimedio omeopatico su cui voglio richiamare la vostra attenzione è Coffea a bassa diluizione più volte al giorno da assumere ai primi sintomi.

ALIMENTAZIONE

Lo scatenamento del dolore dopo l’assunzione di cibi ricchi di tiramina come ad esempio formaggi, vini, cioccolata (antidoto è la rosa canina) ecc, è spiegato con l’innesco di un fattore trigger, ma non necessariamente di tipo allergico. Comunque i cibi citati e il glutammato (esempio dado per brodo) sono vietati. Altri diffusi trigger sono: latte, frumento,uova, arance, pomodori, segale, riso, pesce, avena, zucchero, lievito, uva, cipolle, soia, carne di maiale e di manzo , arachidi, noci, caffè, nocciole, mais, aspartame.

Ma gli alimenti che possono provocare emicrania sono numerosi perciò bisogna provare di volta in volta con l’esclusione. Una eccessiva dose di vitamine+minerali assunti come integratori può scatenare emicrania. Tra gli anti-nutrienti abbiamo anche: nitrati presenti nei salumi e nella carne in scatola, noccioline tostate, agrumi vecchi, aringhe e alimenti affumicati in generale, pesce salato, fegato di pollo, fave, crauti, vaniglia, salsa di soia e bevande alcoliche.

Alimenti consigliati sono PESCE GRASSO, AGLIO e tutti i cibi con caratteristiche antiaggreganti; nutrienti utili sono il MAGNESIO, ACIDI GRASSI OMEGA3. SUCCHI DI CAVOLO A FOGLIA LISCIA, AGLIO, PREZZEMOLO come fonti di Mg; ZENZERO,MELONE,AGLIO per l’effetto antiaggregante.

CROMO come integratore. Sebbene si sia constatato che le cefalee sono associate a stati di ipoglicemia, non c’è modo di sapere se i sintomi attuali riflettano questa o un’altra funzione del cromo: fatto sta che il quadro sintomatologico migliora con la somministrazione di cromo. Per riattivare il metabolismo energetico dei mitocondri viene prescritta la RIBOFLAVINA , o vitaminaB2, a dosaggio elevato; essa serve per la profilassi, riduce l frequenza degli attacchi e la loro durata. Come la riboflavina, anche il COENZIMA Q10 migliora il metabolismo energetico ed è efficace nella profilassi dell’emicrania• Nell’acqua potabile la quantità massima di Pb è fissata a 50 mcg/L; un’intossicazione da Pb può causare, tra i tanti sintomi, una cefalea cronica.

VITAMINA B2 o riboflavina : in uno studio alla dose di 400 mg per 3 mesi ha comportato un dimezzamento degli attacchi. Può sembrare un risultato modesto dato anche lo scarso numero di soggetti dell’esperimento, ma data la sua innocuità e il basso costo, i ricercatori consigliano di aggiungerla alla dieta come integratore.

domenica 22 novembre 2015

Epifisi e melatonina

L’epifisi, detta anche ghiandola pineale, regola la maturazione degli organi sessuali e presiede all’alternanza ciclica dei foto-periodi (cioè periodi di luce) preposti al controllo di molte funzioni organiche. L’attività di controllo sull’assetto endocrino si esercita lungo l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi ed è di tipo essenzialmente frenante. Il ruolo endocrino dell’epifisi raggiunge il massimo funzionale nel 7° anno di vita e cessa con la pubertà.

Dopo la scoperta della melatonina fu chiaro che l’epifisi non è una struttura di tipo vestigiale

(come dire un organo accessorio che per l’uomo di oggi è obsoleto, come ad esempio i peli del corpo: accade spesso che la medicina ufficiale quando non conosce il ruolo o il funzionamento di un organo o di un tessuto, lo definisca vestigiale: come a dire quasi del tutto inutile!!!)

ma un importante componente del sistema PNEI (psico-neuro-endocrino-immunitario): sistema che potremmo definire “il 3° occhio”. Ancora presente in alcuni rettili sauri, è di fatto un occhio accessorio, deputato alla ricezione della luce.

Numerosi fattori stressanti possono influire negativamente sull’attività epifisi-melatoninica con varie ripercussioni sul comportamento vegetativo, somatico e sociale.

Negli uccelli la pineale funziona da bussola. E’ un magneto-recettore in grado di orientare il corpo nello spazio. Anche nell’uomo i campi elettromagnetici modificano l’attività della ghiandola pineale e riducono la secrezione di melatonina (esempio la jet-lag syndrome).

Nei mammiferi è un vero e proprio orologio per tutte le stagioni.

Anche la pelle, oltre all’epifisi, è un lettore di luce solare; ad esempio possiamo ricordare la formazione di vitamina D3, le correlazioni tra albinismo e depressione ecc ecc.

Depressione in età adulta e rachitismo in età pediatrica potrebbero essere due lati della stessa medaglia. Più le cellule epidermiche sono vitali più sono foto-emettenti; più sono foto-emettenti, più sono in grado di assorbire UV solari con conseguente ottimale osteosintesi ed armonico sviluppo scheletrico. La depressione riduce la vitalità cellulare (si osserva con camera Kirlian) e quindi l’assorbimento di UV con conseguente sviluppo di quadri rachitici.

Anche nell’osteoporosi la relazione con la depressione è stata documentata.

La melatonina viene fisiologicamente secreta al buio dall’epifisi durante il sonno.

Recenti studi hanno dimostrato che la retina può secernere melatonina: anche l’occhio è una sede peculiare per il set e reset del ritmo circadiano. Pertanto, l’uso indiscriminato e prolungato di melatonina in dosi ponderali (cioè quelle che troviamo negli integratori fino a 1 mg e nei farmaci 2 mg) può danneggiare la vista: alti livelli di melatonina retinici associati ad esposizione di luce intensa possono potenzialmente compromettere la retina.

sabato 14 novembre 2015

Respirazione

RESPIRAZIONE

Ecco alcune note sulla fisiologia della respirazione, per introdurre l'argomento della respirazione consapevole e altre pratiche respiratorie descritte in campo olistico.

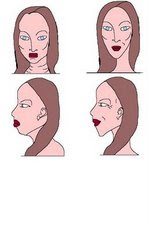

Un atto respiratorio si svolge in 4 fasi:

—inspirazione

—pausa (apnea)

—espirazione

—pausa.

Ad ogni inspirazione l’aria entra dalle narici.

Dato che nell’aria possono essere presenti odori o altre sostanze direttamente o non direttamente manifeste alla nostro ordinario stato di coscienza, voglio sottolineare che esse vengono percepite in quanto i lobi olfattivi sono direttamente prospicienti alla radice del naso. La presenza di questi odori o sostanze quindi viene trasmessa dal bulbo olfattivo al sistema limbico e al sistema nervoso vegetativo. Quindi possiamo considerare il fatto che l’aria inspirata compie un percorso doppio. Una piccola parte si dirige direttamente al bulbo olfattivo e il resto si dirige attraverso la laringe alla trachea e quindi ai bronchi per andare infine a collabire, adeguatamente umidificata e riscaldata, la superficie interna dei polmoni.

Diaframma

È formato da tre elementi

-- il setto traverso o centro frenico

-- la membrana pleuro--peritoneale

-- il meso-esofago da cui originano i pilastri del diaframma.

La parte periferica del diaframma è costituita dalla giustapposizione di sottili muscoli digastrici i cui tendini mediali si intrecciano a formare il centro frenico. La parte muscolare si divide a sua volta in una porzione vertebrale, una costale e una sternale.

Inoltre dobbiamo prestare particolare attenzione alle intersezioni

aponeurotiche dei muscoli, in quanto il sistema fibroso aponeurotico crea una continuità tra muscolo e muscolo, contribuendo così alla formazione di catene muscolari che rendono inoperante ogni correzione che sia riferita a un singolo muscolo o segmento.

Sistema sospensore del diaframma

l’aponeurosi cervicale profonda, o fascia prevertebrale, si continua a livello toracico con l’ispessimento posteriore della fascia endocardica.

la guaina viscerale diviene la guaina dell’esofago, o fascia periesofagea, che prosegue fino al diaframma raccogliendo lateralmente i legamenti del polmone. le guaine dei grossi vasi sono rinforzate dalle espansioni del pericardio. il foglietto profondo dell’aponeurosi media e un’espansione della guaina viscerale formano insieme l’aponeurosi cervico-pericardica. Il foglietto superficiale si continua con il legamento sterno-pericardico superiore.

Attraverso questa serie di fasce e legamenti, il diaframma è come sospeso alla base del cranio, alla colonna cervico-dorsale fino a T4 e alla parte alta del torace. (al di sotto di T4 la fascia non aderisce ma resta sospesa)

in questa zona cervico-toracica troviamo una catena fasciale molto solida che chiameremo tendine del diaframma. la catena fibrosa continua senza interrompersi al di sotto del diaframma i cui pilastri sono fissati alla colonna lombare tramite una robusta porzione fibrosa. Le loro inserzioni sulle vertebre lombari, insieme a quelle del muscolo psoas, all’aponeurosi posteriore del trasverso, della fascia trasversalis e dei suoi rinforzi posteriori (legamenti lombo-costali di Henlé) offrono un solido punto di attacco alla fascia iliaca che scende fino all’arto inferiore. A questo livello non troviamo più una catena fasciale anteriore, come al di sopra del diaframma, ma due catene laterali, destra e sinistra, che scendono da entrambi i lati fino al bacino e agli arti inferiori.

Vediamo ora come si svolge la funzione respiratoria

in generale tutte le funzioni necessarie alla sopravvivenza (respirazione, circolazione, digestione e metabolismo ecc) sono garantite e gestite dal sistema nervoso vegetativo. Il diaframma rappresenta un’eccezione a questa regola, potendo essere attivato sia volontariamente che automaticamente. Ogni volta che il suo funzionamento dipende dal controllo automatico, il diaframma svolge un ruolo essenziale per la sopravvivenza, sul piano circolatorio e digestivo, attraverso un’azione di pompa nel corso della quale il centro frenico resta mobile. Per assicurarsi funzioni meno indispensabili alla vita come la fonazione o la statica (sollevare pesi), il comando volontario può comportare una momentanea fissazione del diaframma e del suo centro frenico. Questa azione deve necessariamente essere limitata nel tempo poiché durante tale periodo, la funzione respiratoria, che è essenziale, non è più assicurata. Ecco quindi un esempio di come in alcuni casi si ha una superiorità (del tutto transitoria) che il sistema nervoso cosciente può esercitare su quello autonomo.

Il diaframma è dunque un muscolo molto importante per quanto riguarda il controllo nervoso, ed è l’esempio per eccellenza della relatività delle funzioni: concetto così scomodo e difficile da accettare per l’epistemologia occidentale non olistica. Ad esempio basti pensare a come blocchiamo il nostro respiro quando siamo sotto stress.

Il blocco diaframmatico, in virtù della catena fasciale appena descritta, può avere come conseguenza un blocco in flessione della zona occipitale e quindi ecco come una difficoltà respiratoria e persino una sinusite può avere cause distali oltre che locali (prime vie aeree).

Ecco alcune note sulla fisiologia della respirazione, per introdurre l'argomento della respirazione consapevole e altre pratiche respiratorie descritte in campo olistico.

Un atto respiratorio si svolge in 4 fasi:

—inspirazione

—pausa (apnea)

—espirazione

—pausa.

Ad ogni inspirazione l’aria entra dalle narici.

Dato che nell’aria possono essere presenti odori o altre sostanze direttamente o non direttamente manifeste alla nostro ordinario stato di coscienza, voglio sottolineare che esse vengono percepite in quanto i lobi olfattivi sono direttamente prospicienti alla radice del naso. La presenza di questi odori o sostanze quindi viene trasmessa dal bulbo olfattivo al sistema limbico e al sistema nervoso vegetativo. Quindi possiamo considerare il fatto che l’aria inspirata compie un percorso doppio. Una piccola parte si dirige direttamente al bulbo olfattivo e il resto si dirige attraverso la laringe alla trachea e quindi ai bronchi per andare infine a collabire, adeguatamente umidificata e riscaldata, la superficie interna dei polmoni.

Diaframma

È formato da tre elementi

-- il setto traverso o centro frenico

-- la membrana pleuro--peritoneale

-- il meso-esofago da cui originano i pilastri del diaframma.

La parte periferica del diaframma è costituita dalla giustapposizione di sottili muscoli digastrici i cui tendini mediali si intrecciano a formare il centro frenico. La parte muscolare si divide a sua volta in una porzione vertebrale, una costale e una sternale.

Inoltre dobbiamo prestare particolare attenzione alle intersezioni

aponeurotiche dei muscoli, in quanto il sistema fibroso aponeurotico crea una continuità tra muscolo e muscolo, contribuendo così alla formazione di catene muscolari che rendono inoperante ogni correzione che sia riferita a un singolo muscolo o segmento.

Sistema sospensore del diaframma

l’aponeurosi cervicale profonda, o fascia prevertebrale, si continua a livello toracico con l’ispessimento posteriore della fascia endocardica.

la guaina viscerale diviene la guaina dell’esofago, o fascia periesofagea, che prosegue fino al diaframma raccogliendo lateralmente i legamenti del polmone. le guaine dei grossi vasi sono rinforzate dalle espansioni del pericardio. il foglietto profondo dell’aponeurosi media e un’espansione della guaina viscerale formano insieme l’aponeurosi cervico-pericardica. Il foglietto superficiale si continua con il legamento sterno-pericardico superiore.

Attraverso questa serie di fasce e legamenti, il diaframma è come sospeso alla base del cranio, alla colonna cervico-dorsale fino a T4 e alla parte alta del torace. (al di sotto di T4 la fascia non aderisce ma resta sospesa)

in questa zona cervico-toracica troviamo una catena fasciale molto solida che chiameremo tendine del diaframma. la catena fibrosa continua senza interrompersi al di sotto del diaframma i cui pilastri sono fissati alla colonna lombare tramite una robusta porzione fibrosa. Le loro inserzioni sulle vertebre lombari, insieme a quelle del muscolo psoas, all’aponeurosi posteriore del trasverso, della fascia trasversalis e dei suoi rinforzi posteriori (legamenti lombo-costali di Henlé) offrono un solido punto di attacco alla fascia iliaca che scende fino all’arto inferiore. A questo livello non troviamo più una catena fasciale anteriore, come al di sopra del diaframma, ma due catene laterali, destra e sinistra, che scendono da entrambi i lati fino al bacino e agli arti inferiori.

Vediamo ora come si svolge la funzione respiratoria

in generale tutte le funzioni necessarie alla sopravvivenza (respirazione, circolazione, digestione e metabolismo ecc) sono garantite e gestite dal sistema nervoso vegetativo. Il diaframma rappresenta un’eccezione a questa regola, potendo essere attivato sia volontariamente che automaticamente. Ogni volta che il suo funzionamento dipende dal controllo automatico, il diaframma svolge un ruolo essenziale per la sopravvivenza, sul piano circolatorio e digestivo, attraverso un’azione di pompa nel corso della quale il centro frenico resta mobile. Per assicurarsi funzioni meno indispensabili alla vita come la fonazione o la statica (sollevare pesi), il comando volontario può comportare una momentanea fissazione del diaframma e del suo centro frenico. Questa azione deve necessariamente essere limitata nel tempo poiché durante tale periodo, la funzione respiratoria, che è essenziale, non è più assicurata. Ecco quindi un esempio di come in alcuni casi si ha una superiorità (del tutto transitoria) che il sistema nervoso cosciente può esercitare su quello autonomo.

Il diaframma è dunque un muscolo molto importante per quanto riguarda il controllo nervoso, ed è l’esempio per eccellenza della relatività delle funzioni: concetto così scomodo e difficile da accettare per l’epistemologia occidentale non olistica. Ad esempio basti pensare a come blocchiamo il nostro respiro quando siamo sotto stress.

Il blocco diaframmatico, in virtù della catena fasciale appena descritta, può avere come conseguenza un blocco in flessione della zona occipitale e quindi ecco come una difficoltà respiratoria e persino una sinusite può avere cause distali oltre che locali (prime vie aeree).

domenica 8 novembre 2015

Interazione individuo e ambiente

Questa settimana vi propongo un breve stralcio da questo articolo trovato qui:

OMEOPATIA E LINFOCITI

di A. Micozzi, S. Graziosi, R. Femia, G. Santini

di A. Micozzi, S. Graziosi, R. Femia, G. Santini

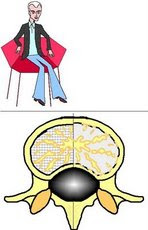

Dice Cushing: un medico è tenuto a prendere in considerazione non tanto un organo ammalato, e neppure l'intero individuo, bensì l'uomo nel mondo in cui vive. Sotto questo aspetto, il complesso delle interazioni, che l’individuo stabilisce con l’ambiente, nel corso della sua vita, è costituito dall’insieme delle risposte agli stimoli esterni. Tali stimoli possono essere di varia natura, in modo da indurre risposte sempre più complesse, che tendono a coinvolgere l’uomo nella sua globalità. Molto importante, al riguardo, sembra essere il periodo di latenza tra lo stimolo e la risposta. Il sistema endocrino, a parte alcune eccezioni, quali le funzioni del timo, tenderà a produrre una serie di risposte immediate, che dipendono, sostanzialmente, dalla breve emivita degli ormoni. Esempi evidenti sono dati dalla produzione di insulina alla introduzione del cibo nello stomaco o, ancor più, le reazioni surrenaliche di allarme agli eventi imprevisti. In alcuni casi, comunque, lo stimolo ambientale può interferire con l’intima struttura funzionale delle cellule, soprattutto a livello del nucleo. Da qui una serie di conseguenze imprevedibili, tali da condurre, con un periodo di latenza anche molto variabile, alla trasformazione cellulare in senso degenerativo o neoplastico. Quelle fisica (radiazioni ionizzanti) e chimica (sostanze inquinanti e tossiche di varia natura) rappresentano validi esempi di interazione critica, nelle quali l’individuo, in realtà, subisce in modo quasi ineluttabile gli stimoli esterni. In altri casi, le risposte tendono a essere memorizzate

o, addirittura, personalizzate, e costituiscono lo “spessore” psichico, ossia la somma delle esperienze accumulate nel corso della vita, tali da indirizzare o, in senso patologico, condizionare, le successive risposte e, quindi, il comportamento complessivo dell’individuo. La notevole complessità della strutturazione psicologica, però, mette in evidenza il rischio di indeterminatezza e di interpretazione dei fenomeni emotivo/comportamentali, i quali richiedono una profonda conoscenza della dimensione spazio/temporale sperimentata da una persona nel suo ambiente. Questo “limite ermeneutico” pone, oggettivamente, qualche difficoltà nella comprensione formale del comportamento, anche se lo studio della psiche condensa i molteplici meccanismi con i quali l’individuo sperimenta, in sé, la triade stimolo/risposta/memoria. Una condizione del tutto analoga, ma con delle ricadute pratiche di notevole rilevanza, è rappresentata dalla cosiddetta “interazione biologica”, ossia dall’insieme delle risposte linfocitarie agli stimoli infettivi. Dopo una fase storica, nella quale la medicina ha avuto modo di liberarsi completamente dalle congetture e dai dogmi dell’umoralismo, mediante l’avvento prorompente della microbiologia, ossia lo studio dell’ambiente biologico, si è avvertita la necessità, sempre più marcata, di comprendere le modalità con le quali l’individuo diventa malato, dapprima concedendo alla immunologia una limitativa nozione di difesa, ma in seguito considerandola all’origine degli stati patologici acuti e cronici. Seguendo l’antica “stoa” e la moderna immunopatologia, possiamo ben affermare che l’individuo risponde a uno stimolo esterno con il “pathos”, ossia con una condizione di sofferenza (da cui il termine “paziente”) ben più complessiva del concetto latino di “malattia”, per il quale il “malum” si impadronisce del “malato” a tal punto, da indurre gli umoralisti a evacuare una improbabile “materia peccans”. Lo stesso concetto di “immunitas”, legato alla iniziale evidenza di una protezione ai successivi stimoli infettivi di identica natura, limita fortemente a un solo aspetto, l’insieme dei meccanismi che inducono pathos, il quale si verifica proprio nel momento in cui si risponde. Un esempio di tale risposta è dato dall’allergia, nella quale uno stimolo specifico (l’allergene) è in grado di provocare una risposta immediata, nella maggior parte dei casi sistemica e altamente selettiva. In altri casi, tuttavia, le manifestazioni cliniche non hanno un rapporto causa/effetto così evidente, ma sono mediate proprio dal tempo. Sotto questo aspetto, è noto che il periodo di incubazione di una epatite A coincide con una serie di meccanismi graduali: legame del virus con i recettori (presenti sui macrofagi/monociti), viremia, processazione dell’antigene e sua presentazione sulla membrana degli epatociti, riconoscimento da parte dei linfociti citotossici, mediante recettori specifici, necrosi epatica conseguente, sintomatologia di stato. Questo esempio, estremamente semplificato, può contribuire a spiegare la nozione di “immunopatologia”, intesa come la conseguenza clinica (comprendente sintomi soggettivi e segni obiettivi) di una risposta specifica a uno stimolo altrettanto specifico. Nella sua interazione biologica con l’ambiente, pertanto, l’individuo si ammala solo quando è in grado di rispondere. Ciò permette di comprendere anche le nozioni di suscettibilità o resistenza agli agenti patogeni, le quali vanno intese nel senso, rispettivamente, della presenza o assenza di recettori e corecettori linfocitari, specifici per gli antigeni.

Per il momento mi fermo a lasciarvi riflettere su queste parole. Mi propongo di tornare sull’argomento per sviluppare altri filoni del ragionamento

NOTA

L'immagine è un'opera di Vincente Romero Redondo

Iscriviti a:

Commenti (Atom)

Informazioni personali

- Marina Salomone

- Mi occupo di terapie olistiche dal 1983. Hobby principale il disegno: sono su Flickr sotto il nome di Marina Salomone

per chi fosse interessato a trattare questi argomenti in maniera più appofondita c' è sempre il mio sito web ufficiale: www.GurudiTamara.com