Steatosi epatica vuol dire che il fegato e infiltrato di grasso in maniera abnorme rispetto alla normale percentuale di grasso che deve avere (che è circa il 5% del suo peso)

All’origine della steatosi epatica può esserci un aumento dell’apporto di grassi con la dieta, una riduzione della capacità di smaltimento dei grassi o anche un aumento della sintesi di grassi da parte dell’organismo.

Approfondimento in termini biochimici

(da wikipedia)

Le steatosi epatiche possono essere classificate in base all'eziologia in steatosi da aumentato apporto di grassi, steatosi da ridotto smaltimento di grassi e steatosi da aumentata sintesi endogena di grassi.

• Steatosi da aumentato apporto di grassi: steatosi la cui causa risiede in una dieta iperlipidica o in un'aumentata mobilizzazione dei NEFA. Quest'ultima a sua volta può essere causata da molteplici fattori tra cui stress, ormoni, caffeina e digiuno prolungato (in questo caso si ha un quadro reversibile) o da altre patologie come diabete mellito e glicogenosi di tipo I (entrambe le patologie sono caratterizzate da un deficit insulinico con conseguente aumento della lipolisi e quindi dei NEFA circolanti; si tratta di un quadro irreversibile).

• Steatosi da ridotto smaltimento di grassi: steatosi la cui causa può essere una dieta ipoproteica, una diminuita sintesi di apolipoproteine (ad esempio per avvelenamento da tetracloruro di carbonio, aflatossina B1 o puromicina), deficit di colina, deficit di vitamina B12, eccesso di vitamina PP o ipossia.

• Steatosi da aumentata sintesi: steatosi dovute ad un accumulo di lipidi di sintesi endogena a partire da acetato. Esempi clinicamente importanti sono le steatosi provocate da barbiturici (in grado di stimolare la sintesi di acidi grassi a partire da acetil-CoA) e quelle da abuso di alcool (l'etanolo viene infatti metabolizzato ad acetaldeide prima e ad acetato poi).

La steatosi può comportare una serie di danni fino alla necrosi ( che vuol dire morte) della cellula; poiché il fegato è particolarmente sensibile ai processi steatosici per essere un organo chiave nel metabolismo dei lipidi, responsabile dell'inattivazione di numerose sostanze tossiche e la cui circolazione è prevalentemente venosa (quindi costantemente vicino ad una situazione di ipossia).

La steatosi epatica alcolica

L'alcool (etanolo) ha svariati effetti sul nostro organismo (ad esempio a livello del sistema nervoso centrale deprime i centri inibitori, mentre a livello gastrico ha un potente effetto infiammatorio), ma i peggiori sono quelli a livello epatico.

Nel fegato l'etanolo viene metabolizzato ad acetaldeide seguendo tre possibili vie:

• Nei perossisomi viene metabolizzato dalle catalasi con produzione di una molecola di acqua. Si tratta di una reazione dannosa in quanto comporta la produzione di specie reattive dell'ossigeno (radicali liberi).

• Nel citoplasma viene metabolizzato dall'enzima alcool deidrogenasi (ADH). Si tratta di una reazione di ossidazione che comporta la riduzione di una molecola di NAD+ a NADH. Quest'aspetto non va sottovalutato perché il NADH prodotto andrà a favorire la reazione che permette di passare dal diossiacetone-3-fosfato (DOAP) al glicerolo-3-fosfato (G3P) che infine contribuirà alla sintesi di trigliceridi andando indirettamente a favorire la steatosi.

• In misura maggiore l'etanolo viene metabolizzato dal Drug Metabolysing System a livello microsomiale: il citocromo P450 catalizza la reazione di ossidazione dell'etanolo riducendo il proprio ione di ferro (che verrà poi riossidato per poter essere nuovamente riutilizzato). Occorre notare che questo particolare meccanismo, noto anche come MEOS, è un sistema inducibile quindi il numero degli enzimi presenti nel caso di un etilista cronico sarà molto elevato e l'etanolo verrà convertito ad acetaldeide molto più velocemente.

L'acetaldeide è una molecola estremamente tossica per il nostro organismo e può seguire varie strade metaboliche:

• A livello mitocondriale può essere metabolizzata dall'enzima acetaldeidedeidrogenasi ad acetato. Si tratta di un'altra reazione di ossidazione che comporta la produzione di un'altra molecola di NADH con le conseguenze prima descritte. L'acetato così prodotto è la causa primaria dello sviluppo della steatosi di origine alcolica.

• L'acetaldeide non metabolizzata favorisce la lipoperossidazione, una reazione molto pericolosa in quanto può provocare danni a livello di vari organelli cellulari (come mitocondri e RER) e alla membrana cellulare (tra le cui componenti principali troviamo i fosfolipidi). Dal punto di vista della steatosi i danni ai mitocondri possono rallentare la β-ossidazione contribuendo in questo modo all'accumulo di lipidi intracellulare (e quindi alla steatosi), mentre i danni al RER provocano una diminuzione della sintesi proteica, ivi compresa la sintesi della apolipoproteine.

• Un ulteriore effetto tossico dell'acetaldeide è quello di consumare gli antiossidanti a livello epatico, causando la deplezione di glutatione e SAM (S-adenosil metionina). L'acetaldeide inibisce MAT (metionin-adenosin-transferasi) responsabile della sintesi di SAM a partire dalla metionina e indirettamente del glutatione stesso (infatti il glutatione si ottiene a partire dalla metionina con una lunga serie di reazioni). Tutto questo ha principalmente due effetti:

1 La diminuzione del glutatione è sinonimo di minore difesa verso i radicali liberi e quindi un maggior rischio di danno cellulare, di mutazione e indirettamente di insorgenza di un tumore.

2 La deplezione di SAM comporta una ipometilazione degli acidi nucleici della cellula e questo potrebbe essere correlabile con una maggiore probabilità di cancerogenesi.

• Infine l'acetaldeide ha anche la capacità di formare addotti proteici e lipidici, cosa che stimola la risposta linfocitaria e macrofagica del nostro organismo con conseguente produzione di citochine e specie reattive dell'ossigeno e quindi flogosi. Nel caso dell'etilista cronico si tratterà chiaramente di un'infiammazione cronica con conseguente stimolazione di collagenosintesi e proliferazione di cellule stellate, primo passo verso l'evoluzione cirrotica e la compromissione dell'organo.

Steatosi epatica non alcoolica (NAFLD)

La steatosi epatica non alcoolica o patologia epatica grassa non alcoolica (NAFLD, Non Alcoholic Fatty Liver Disease) è presente negli obesi con un'incidenza del 57-74% e spesso associata al diabete di tipo II. All'ecografia molti soggetti presentano segni di steatosi epatica senza manifestazioni cliniche evidenti. I soggetti diabetici insulino-resistenti presentano una spiccata attività lipolitica, cui corrisponde un sovraccarico della β-ossidazione e quindi un contributo alla steatosi. L'eccesso di acidi grassi comporta la loro lipoperossidazione che può innescare un processo infiammatorio cronico (steatoepatite non alcoolica: NASH, Non Alcoholic Steato-Hepatitis) che termina con l'evoluzione cirrotica e la compromissione dell'organo.

Un gruppo di ricerca italiano[1] diretto dal prof. Nobili, ha messo a punto un test che coinvolge alcuni marcatori genetici che permettono una diagnosi precoce di NASH (una forma particolarmente grave di NAFLD) in modo non invasivo con il 90% di sensibilità ed il 36% di specificità.

Dal punto di vista istologico (istologia è lo studio dei tessuti) si distinguono:

-- steatosi macro vescicolare : quando ci sono grosse gocce di grasso all'interno delle cellule

-- steatosi micro vescicolare : quando ci sono gocce di grasso minuscole che formano una sorta di schiuma dentro le cellule.

Dal punto di vista delle cause, le steatosi si distinguono in steatosi alcoliche e non alcoliche.

Per impostare un protocollo di cura, posto che questa condizione è considerata inguaribile, si tiene conto in particolare dell'origine alcolica o non alcolica della steatosi: cioè se il soggetto ha fatto abuso di alcolici o meno.

Il fegato grasso può però essere legato anche a uno stato di protratta e grave malnutrizione, specie per un deficit di proteine nella dieta. Quindi anche un soggetto magro, al di sotto del peso forma, come è il caso più diffuso nella anoressia, può andare incontro ad una steatosi epatica.

Tra le altre possibili cause ci possono essere l’uso di alcuni farmaci, disfunzioni congenite del metabolismo del glicogeno, del galattosio, della tirosina o dell'omocisteina.

La steatosi microvescicolare, in particolare, è causata o dalla sindrome di Reye, o dagli effetti tossici di alcuni farmaci (principalmente tetraciclina, acido valproico, cortisonici, metotrexate) o infine dalla degenerazione grassa acuta del fegato che può verificarsi nel corso di una gravidanza.

Ho parlato di rimedi naturali utili per la funzionalità epatica in diversi post che sono indicati sul l'indice . Riguardo alla steatosi comincio con il segnalare aurum metallicum e a questo proposito ecco un interessante studio riportato qui:

EPATOMEGALIA

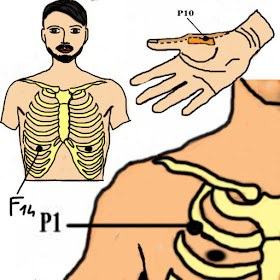

L'epatomegalia è un aumento del volume del fegato. E’ una condizione quasi sempre presente quando si soffre di steatosi. È un sintomo che può avere cause molto varie: infettive, neoplastiche, tossiche, o metaboliche. A seconda della causa, potrebbe talvolta essere associata ad ittero.

La concomitante presenza di dolore all'ipocondrio destro, ovvero al di sotto dell'arcata costale, suggerisce l'insorgenza acuta dell'epatomegalia come in caso di ostruzione vascolare al deflusso venoso dal fegato od in caso di insufficienza cardiaca; più spesso il riscontro di epatomegalia non si associa ad alcuna sintomatologia dolorosa.